Às 18 horas serviram jantar, mas não consegui comer. Minha boca era uma ferida só. Pouco depois levaram-me para uma explicação. Encontrei a mesma equipe do capitão Albernaz. Voltaram às mesmas perguntas. Repetiram as difamações. Disseram que, em vista de minha resistência à tortura, concluíram que eu era um guerrilheiro e devia estar escondendo minha participação em assaltos a bancos. O interrogatório se reiniciou para que eu confessasse os assaltos: choques, pontapés nos órgãos genitais e no estômago, palmatória, ponta de cigarro aceso em meu corpo. Durante cinco horas apanhei como um cachorro. No fim, fizeram-me passar pelo corredor polonês. Avisaram que aquilo era a estreia do que iria ocorrer com os outros dominicanos. Quiseram deixar-me dependurado toda a noite no pau-de-arara. Mas o capitão Albernaz objetou: Não é preciso, vamos ficar com ele aqui mais dias. Se não falar, será quebrado por dentro, pois sabemos fazer as coisas sem deixar marcas visíveis. Se sobreviver, jamais esquecerá o preço de sua valentia.

Na cela, eu não conseguia dormir. A dor crescia a cada momento. Sentia a cabeça dez vezes maior que o corpo. Angustiava-me a possibilidade de os outros religiosos sofrerem o mesmo. Era preciso pôr um fim àquilo. Sentia que não iria aguentar mais o sofrimento prolongado. Só havia uma solução: matar-me.

Na cela cheia de lixo, encontrei uma lata vazia. Comecei a amolar sua ponta no cimento. O preso ao lado pressentiu minha decisão e pediu que eu me acalmasse. Havia sofrido mais do que eu (teve os testículos esmagados) e não chegara ao desespero. Mas, no meu caso, tratava-se de impedir que outros viessem a ser torturados e de denunciar à opinião pública e à Igreja o que se passa nos cárceres brasileiros. Só com o sacrifício de minha vida isso seria possível, pensei. Como havia um Novo Testamento na cela, li a Paixão segundo São Mateus. O Pai havia exigido o sacrifício do Filho como prova de amor aos homens. Desmaiei envolto em dor e febre.

(...) Voltei aos meus pensamentos da noite anterior. Nos pulsos, eu havia marcado o lugar dos cortes. Continuei amolando a lata. Ao meio-dia tiraram-me para fazer a barba. Disseram que eu iria para a penitenciária. Raspei mal a barba, voltei à cela. Passou um soldado. Pedi que me emprestasse a gilete para terminar a barba. O português dormia. Tomei a gilete, enfiei-a com força na dobra interna do cotovelo, no braço esquerdo. O corte fundo atingiu a artéria. O jato de sangue manchou o chão da cela. Aproximei-me da privada, apertei o braço para que o sangue jorrasse mais depressa. Mais tarde, recobrei os sentidos num leito do pronto-socorro do Hospital das Clínicas.

O trecho acima é parte do longo relato escrito por Frei Tito de Alencar Lima, frade dominicano, sobre as torturas que sofreu entre 1969 e 1970, primeiramente no Dops de São Paulo e, em seguida, na Operação Bandeirante (centro clandestino de informação e repressão que, meses depois, seria oficializado sob o nome de DOI-Codi, o mais cruel local de tortura e extermínio da ditadura em todo o país). Nascido no Ceará e radicado em São Paulo em 1968, a fim de estudar Filosofia na USP - e a tempo de militar no movimento estudantil e participar do congresso da UNE em Ibiúna - Frei Tito foi preso na madrugada de 4 de novembro de 1969. Horas depois, policiais civis e militares cercariam e fuzilariam o guerrilheiro Carlos Marighella na Alameda Casa Branca.

Naquela madrugada, o relógio havia acabado de marcar três horas quando o então delegado do Dops Sérgio Paranhos Fleury chegou ao convento dos dominicanos, em Perdizes, para buscar Frei Tito e outros frades. A presença do Delegado Fleury em pessoa sinalizava para a importância daquela prisão, inserida numa operação maior, batizada de Batina Branca. O cerco a Marighella se fechava. Os frades dominicanos, acusados de colaborar com a organização armada liderada pelo ex-deputado baiano, poderiam servir de iscas para a captura daquele que, segundo os jornais, era considerado o inimigo público número 1. Frei Tito foi colocado no camburão com outros presos. Outros religiosos seguiram na viatura com o delegado. O destino dos dois veículos era o inferno.

No último sábado (25/9), o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, sancionou o projeto de lei, aprovado na Câmara Municipal em agosto, que altera o nome da Rua Dr. Sérgio Fleury, na Vila Leopoldina, para Rua Frei Tito. Sai o torturador, entra o torturado. Fleury, o delegado que esteve no convento para capturar Frei Tito e levá-lo algemado para o Dops, foi quem comandou os primeiros interrogatórios, as primeiras torturas. Depois disso, Frei Tito seria transferido para o Presídio Tiradentes e voltaria às torturas em fevereiro de 1970, agora na Oban. Em 1971, Frei Tito foi banido do país e exilado no Chile, como um dos setenta presos libertados em troca do embaixador suíço Giovanni Bucher, que fora sequestrado por integrantes da Vanguarda Popular Revolucionária.

Atormentado pelos fantasmas da tortura, Frei Tito cometeria o suicídio em 1974, enforcando-se com uma corda numa árvore nos jardins do convento em que vivia, nos arredores de Lyon, na França.

Conheci a história de Frei Tito ainda garoto, com 16 ou 17 anos, nas páginas de Batismo de Sangue, livro-reportagem de Frei Betto que narra a queda de Marighella e a caça aos dominicanos. Vencedor do Prêmio Jabuti de 1982 na categoria biografias e memórias, Batismo de Sangue foi transformado em filme pelas mãos do cineasta Helvécio Ratton, em 2006. Em 2015, anos depois de ler o livro e de ver o filme, descobri, boquiaberto, que, no início de 1969, Frei Tito fora contratado pelo colégio em que estudei, um colégio fundado por padres canadenses em São Paulo, para ser animador espiritual do ginásio. O livro de registros indicava somente a sua contratação. Capturado naquela madrugada de 4 de novembro, preso e exilado, Frei Tito nunca pôde voltar ao colégio e assinar a homologação do contrato de trabalho.

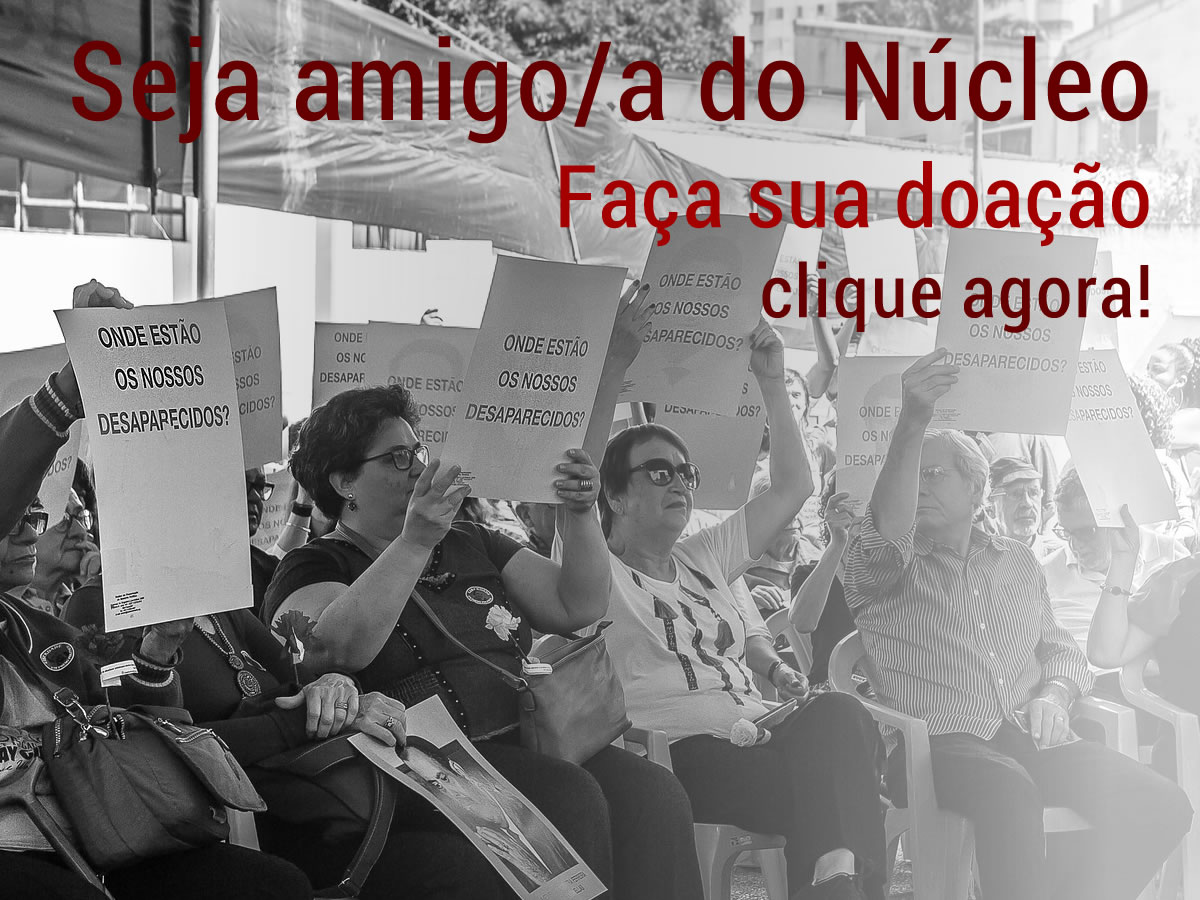

A Rua Dr. Sérgio Fleury - agora Rua Frei Tito - tem apenas 100 metros e é uma travessa, sem saída, da Avenida Imperatriz Leopoldina, entre as ruas Schilling e Tripoli, na Vila Leopoldina, Zona Oeste de São Paulo. A troca de nomes é uma reivindicação antiga dos frades dominicanos, mas não somente deles. Para a Igreja progressista, para os familiares de mortos e desaparecidos políticos, para aqueles que resistiram à truculência ilegal da repressão, para os antifascistas, para os que denunciam a violência de Estado e militam por democracia e direitos humanos, a supressão de nomes de torturadores dos logradouros públicos, sejam ruas, praças ou viadutos, é uma ação civilizatória e uma etapa fundamental na luta por justiça. Uma reparação simbólica que goza de amparo técnico e previsão legal há pelo menos vinte anos.

Em 2010, o decreto federal que instituiu o novo Plano Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3) introduziu a orientação de fomentar debates e divulgar informações no sentido de que logradouros, atos e próprios nacionais ou prédios públicos não recebam nomes de pessoas identificadas reconhecidamente como torturadores. Em 2013, a Lei Municipal 15.717 alterou a Lei 14.454/2007 de modo a incluir o seguinte critério entre aqueles que justificam a alteração de denominação de logradouro público em São Paulo: Quando se tratar de denominação referente a autoridade que tenha cometido crime de lesa-humanidade ou graves violações de direitos humanos. Em 2014, o relatório final da Comissão Nacional da Verdade incluiu, na recomendação 28, a orientação de promover a alteração da denominação de logradouros, vias de transporte, edifícios e instituições públicas de qualquer natureza, sejam federais, estaduais ou municipais, que se refiram a agentes públicos ou a particulares que notoriamente tenham tido comprometimento com a prática de graves violações. Em 2016, a Prefeitura Municipal, novamente por decreto, instituiu o Programa Ruas de Memória a fim de fomentar a mudança progressiva das denominações de logradouros e equipamentos públicos municipais denominados em homenagem a pessoas, datas ou fatos associados a graves violações aos direitos humanos.

Ainda hoje, em São Paulo, residem centenas, talvez milhares de pessoas que passaram pela carceragem do Dops na virada dos anos 1970 e experimentaram na pele ou na alma a violência daquele delegado. Havia a tortura, invariavelmente temperada com perversão e sadismo. E havia as centenas de mães e pais, irmãs e irmãos, esposas e maridos, que eram recebidos em audiência por Fleury, no prédio do Largo General Osório, para cobrar informações sobre seus entes queridos, dos quais só se sabia, às vezes por meio de telefonemas anônimos, que haviam sido levados numa veraneio do Dops. Nenhum preso com este nome passou por aqui, o delegado dizia. Deve ter fugido com outra mulher, essas coisas acontecem. Terrorista. Você errou feio na educação desse menino, agora trate de educar melhor os outros filhos. Não bastasse, Fleury também comandou os Esquadrões da Morte, grupos de extermínio que atuavam nas periferias de São Paulo e que foram responsáveis por espalhar o terror, promovendo assassinatos, chacinas e fuzilamentos de centenas de pessoas, suspeitas de pequenos furtos ou delitos, bandidos ou inocentes, decretando a pena de morte e a promovendo nos anos 1970.

Como será que essas pessoas, as que resistiram à tortura e as que resistiram ao sadismo do delegado Fleury em seu gabinete, ou os familiares de suas vítimas, lidam com o fato de seu agressor ser homenageado com um nome de rua? Alguns devem morar naquele bairro, possivelmente passam diariamente de ônibus na esquina daquela rua. Como ver, diariamente, o nome de seu torturador ou do assassino de seu pai estampado numa placa - não um marco de memória, que registra para as novas gerações as violações por ele praticadas, mas uma placa de homenagem?

É justa a supressão da inaceitável homenagem ao torturador, como também seria a retirada do espaço público das estátuas que homenageiam assassinos de índios e negros escravizados. É igualmente justa a homenagem a Frei Tito, mártir pela liberdade de um povo duplamente oprimido, pela desigualdade econômica e pela ditadura, símbolo vivo em nossa sociedade das marcas deixadas por um regime político que todos os democratas devem lembrar e lutar para que nunca mais retorne, segundo a justificativa apensada ao projeto de lei, proposto em 2013 pelo então vereador Orlando Silva, hoje deputado federal, e apoiado pelos vereadores Arselino Tatto, Antonio Donato, Alfredinho, Jamil Murad, Juliana Cardoso, Reis e Professor Toninho Vespoli.

A troca dos nomes é justa não somente como reparação, mas também como gesto pedagógico. O espaço do opressor agora ocupado pelo oprimido. A lógica é semelhante à que moveu, em 2016, a troca do nome do Minhocão: de Elevado Costa e Silva, o segundo general alçado à Presidência da República após o golpe de 1964, para Elevado João Goulart, o presidente civil golpeado. Em 2018, o Viaduto 31 de Março, assim batizado em referência à data do golpe civil-militar de 1964, foi transformado em Viaduto Therezinha Zerbini, uma das mais significativas militantes na luta pela anistia (1979).

Na próximas substituições, é recomendável que seja dado mais um passo em direção a uma democracia de maior intensidade, incluindo a participação social. Por que não consultar os moradores antes de definir a nova designação da rua? Nesses dias em que o centenário de Paulo Freire nos ilumina com o legado desse genial educador, por que não transformar esses momentos de reparação histórica em gesto emancipatório e de formação popular? Anos atrás, foi feita uma enquete na Rua Dr. Sérgio Fleury e se descobriu que ninguém fazia ideia de quem tinha sido esse médico. Um dos moradores, historiador, foi quem levantou a lebre e começou um primeiro movimento de explicar aos vizinhos, contextualizar, conscientizar, e buscar assinaturas que viriam a ensejar a mudança. O nome de Frei Tito, no entanto, nunca foi consenso, e tampouco dizia muita coisa para os moradores. Vai trocar o nome de um bandido pelo de outro bandido, disse uma moradora, em 2014, à reportagem do jornal Folha de São Paulo.

Uma alternativa seria estimular à população local a escolha do novo nome. Isso foi feito em 2016, quando se propôs a alteração do nome da então Praça Milton Tavares de Souza, general que participou da implementação dos DOI-Codis em todo o país (os DOI-Codis foram centros de inteligência e repressão instalados a partir de 1970 em diversas capitais e que registraram alguns dos mais cruéis episódios de tortura e extermínio registrados na ditadura). Houve encontros com os moradores do entorno e se escolheu o nome de Paulo Sella Neto, jovem skatista conhecido na área como Tin Tin, frequentador da pista de skate instalada na praça, no Parque Novo Mundo (distrito de Vila Maria). Ele havia morrido no ano anterior após sofrer uma queda trágica, aos 19 anos, ao tentar pegar uma pipa. Seu nome foi oficializado em 2017.

Outros endereços paulistanos que merecem mudar de nome são a Praça Ministro Alfredo Buzaid, em Moema, que homenageia o Ministro da Justiça de Médici, apoiador do AI-5, e a Avenida General Ênio Pimentel da Silveira, no Campo Limpo, assim batizada em referência a um dos mais citados torturadores em atividade no DOI-Codi, conhecido pelo codinome de Doutor Ney. O Governo do Estado, por sua vez, poderia dar um importante pontapé inicial rumo à reparação histórica revisando algumas das anacrônicas homenagens feitas em rodovias paulistas, como Anhanguera, Bandeirantes e Raposo Tavares, que enaltecem o estupro e o extermínio de populações indígenas na época das Entradas e Bandeiras, e ao ditador Castelo Branco, que inaugurou os 21 ano de arbítrio.

Fonte: Camilo Vannuchi - UOL